与此同时,美国科技圈正悄悄发生一场“换血”行动,筹码就是数以千计的印度专家。他们被当作“替代品”,迅速填补华裔科学家留下的空位。这场看似正常的人才更替,却在短短几年间引发了一连串科技滑坡与文化冲突。

美国为何要对华裔科学家痛下狠手?印度专家是否真的能顶上华裔科学家的位置?

接下来,我们就来一起看看,美国这场“赶走创意、换来管理”的操作,究竟是妙招,还是一场彻底的误判。美国的“清洗行动”不是突然决定的,而是有计划、有步骤地推进。

2018年,美国司法部启动了所谓的“中国行动计划”,要求各地每年至少立案针对中国相关的技术案。于是,本来在实验室深耕多年的华裔科研人员突然成了“潜在间谍”,即便只是一次普通的学术交流,也可能被扣上“危害国家安全”的帽子。

仅NIH一个机构,就有112名科学家因此被停职或解雇。这些人中很多是重大研发项目的核心人物,甚至包括参与mRNA疫苗开发的王年爽博士。这场政治操作打碎的不只是信任,还有美国科研的根基。

斯坦福大学的研究数据显示,从2010年到2021年,离开美国的华裔科学家人数几乎翻了三倍,达到了2621人。这些人一旦离开,不只是个人走了,更带走了实验室的运转、项目的核心数据、全球的合作网络。

而美国的回应方式却令人错愕——他们转而大批聘用印度专家。在硅谷、华尔街、军工企业,印度裔高管迅速上位。微软、谷歌、IBM、Adobe等巨头CEO几乎被印度裔“包场”。在《财富》500强企业中,印度裔掌门人占比一度超过10%。

但问题很快暴露出来了。以星巴克为例,其前CEO纳拉辛汉在任期间,业绩连续两个季度下滑,股价跌去20%,最终黯然“请辞”。而在另一边,推特被马斯克收购后,第一时间炒掉的也是印度裔CEO阿格拉瓦尔,理由非常直接——“几乎什么都没干”。

外界开始质疑:这些印度高管到底带来了什么?数字好看,创新却死气沉沉。

一位业内人士形容得非常形象:“美国科技巨头得的是‘创新贫血症’,需要的是能造血的干细胞,而这些高管给出的只是止疼片。”

更糟糕的是,文化冲突也随之而来。不少美国员工在社交平台上实名吐槽“印度式管理”,认为这类高管习惯于内部抱团,形成小圈子,排斥异己。一个印度人升职,整个部门迅速变成印度人的天下,项目效率却一落千丈。

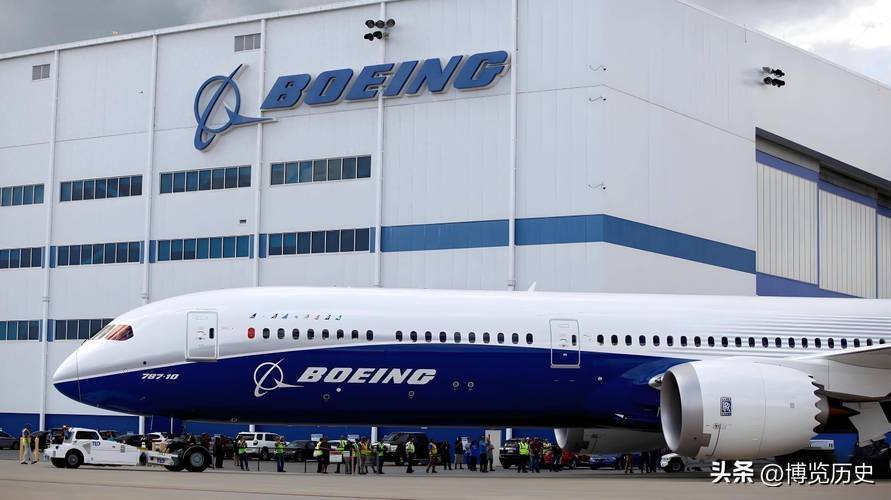

波音公司近年来的事故频发,也让人开始重新审视其用人结构。2015年波音任命印度裔CEO后,大量将软件业务外包印度,结果737MAX事故频出,调查结果直指“技术外包导致的软件缺陷”。

美国想省钱,却省出了命案。与此同时,中国的科研环境却在悄然发生变化。随着大量高端人才回流,中国科研生态加速成熟。从实验室到药企,从高校到产业园,一个完整的技术系统正在迅速建立。

麻省理工的“纳米药物之父”陈德亮回国加盟复旦大学,带来了项目、资金和国际合作。“回来了的不是一个人,而是一个体系。”

在生命科学、生物医药、人工智能等前沿领域,中国已经不再是“追赶者”的角色,而是拥有了话语权。国际投行Stifel的报告中指出,2024年全球生物医药新分子临床许可中,近三成来自中国。这些药物不仅设计成熟,而且成本低、试验快,正在直接冲击美欧药企的核心市场。

而美国呢?人才走了,项目停了,科研系统一下子“脱血”。最可怕的是,这种损失并不是短期内可以修复的。

高端科研不是流水线作业,不是几个月培训就能补上漏洞的。华裔科学家的离开带走了核心的设计思路、技术路线、科研文化,重建这样的系统,可能需要十年甚至更长时间。更让美国焦虑的是,中国的六代机已经成功首飞,而美国的同类项目却还停留在PPT阶段。

美军工企业内部的报告也开始反思,指出一个重要原因:华裔工程师比例大幅下降,研发断层严重,而印度工程师虽然数量庞大,却缺乏跨学科综合能力,难以承担前沿科技的开创性任务。

一些军工项目的负责人私下表示,印度工程师擅长执行,但在概念设计和系统集成上存在巨大短板,更倾向于“照搬流程”,缺乏系统思维。这就是为什么美国在武器系统、芯片架构、量子计算等领域的突破越来越少,反而是“重PPT、轻实干”的风气越来越浓。

美国一直自诩为科技强国,可他们忘了,那些支撑科技帝国的中坚力量,很多都来自移民,尤其是华裔科学家。

从F-14战斗机的设计者卢鹤绅,到B-2隐形轰炸机的首席科学家刘玉平,再到高超音速武器理论的奠基人郭永怀,他们的名字几乎片刻不曾离开美国科技发展的核心。如今,这些人要么回国,要么选择去欧洲、加拿大等更加包容的国家。而美国,却选择了用政治手段摧毁自己的科研生态。

他们以为“谁都可以替代”,结果发现有些人根本无法复制。印度专家确实有管理能力,有文化适应力,也有英语优势,但他们不等于华裔科学家,不能代替那些在基础研究、原创设计上精耕细作的人才。

一位印度药企负责人曾坦言:“我们关注的是仿制药,而中国已经不玩这个游戏了。”这句话点破了一个事实:印度在技术原创上的积累远远不足,更多是“管理输出”,而非“科研突破”。

美国想靠“管”来代替“创”,用“效率”来替代“灵魂”,终究是走错了方向。如今,美国的实验室人去楼空,管理层却热热闹闹;中国的实验室灯火通明,项目一个接一个落地。谁在进步,谁在倒退,一眼就能看出来。

这场“换人游戏”不仅曝光了美国科技政策的短视,也让全球看清了一个事实:真正的科技竞争,拼的不是语言流利和管理技巧,而是能不能做出真正的成果。

美国赶走的是顶梁柱,换来的是摆设。他们以为自己在主导棋局,结果却成了棋盘上最被动的一颗棋子。中国科学家的回归,不只是一次人才流动,更是一场科技格局的重塑。

美国想再请回这些人,恐怕已经太晚了。美国自以为是的“人才更换”战略,最终演变成了科技自断经脉。赶走华裔科学家、引进印度高管,表面上是平衡人才结构,实际上却是搬起石头砸自己的脚。

科技需要自由、信任与积累,而不是审查、排斥和抱团。如今,美国正在为当初的选择付出代价,而中国,正悄悄迎来属于自己的科研黄金期。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏