文 / 巴九灵

每逢过节胖三斤,刚回来上班的你可能已经规划好了一通与健身相关的回归计划。

不知道大家是否有留意到国家劝你锻炼,越来越不像一句空话。

以小巴的周遭为例:小区地下室开了家几十平米的小型健身房,月卡只要100元;家门口原本的老厂房摇身一变成了篮球馆,白天青少年培训,晚上球友们热汗蒸腾;高架桥下曾荒废的桥洞,被改成了羽毛球场,没有围栏,大概是免费的;还有屋顶新建的足球场、沿河铺出的塑胶跑道……

越来越多的体育设施,正在“见缝插针”般渗透进城市的各个角落,让旧空间“变废为宝”。

这并非小巴一人的“身边经济学”:根据《中国企业家》杂志报道,在上海开了几十家的3元健身房,开始赚钱了;“共享球场”的摊子也越铺越大,有品牌在长三角开出了206个场馆。

上海3元健身房

图源:九回官网

《体育产业生态圈》观察到,从写字楼底层、商圈顶楼到社区运动中心,“单人学练馆”正成为年轻人打网球的新去处。这股风潮势头强劲,光是北京朝阳区,两年内就涌现出38家,并正从一线城市向二三线市场蔓延。

热闹的背后,一系列疑问也随之而来:这些“体育新场景”都是如何运营的,它们靠什么盈利?因何忽然扎堆出现?今天的文章,就来聊聊这些身边的新事物。

社区型小场地,怎么赚钱?

按是否盈利划分,传统的体育设施主要有两种:非营利的公共项目,以民生为导向,由住建部牵头体育局等部门投资建设,主要目标是社会效益。另一类,是完全商业化运作的品牌场馆。

这两种设施各有优缺点:公共设施免费或低价向公众开放,能有效聚集人气,提升周边商圈客流、住宅价值和土地价值,但通常缺乏运营活力,设备、环境不够专业。

相对的,商业场馆体验感强,但其商业模式,本质上是重资产模式,考虑到人流量和租金,通常选址核心商圈,依赖私教、课程等增值服务盈利,定位也偏向白领人群的“精英健身”,离家远且收费偏高。

一般来说,体育设施除了办比赛、出租、培训,还能出售装备和场边广告位,以及摆出饮料机——卖水。至于具体的“配比与组合”,对应着入局门槛、运营逻辑、选址与目标受众。

于是这些年,一些创业者逐渐摸索出了“中间路线”,比如深入社区、智能运营、低价开放、小而美的“共享球场”“3元健身房”。

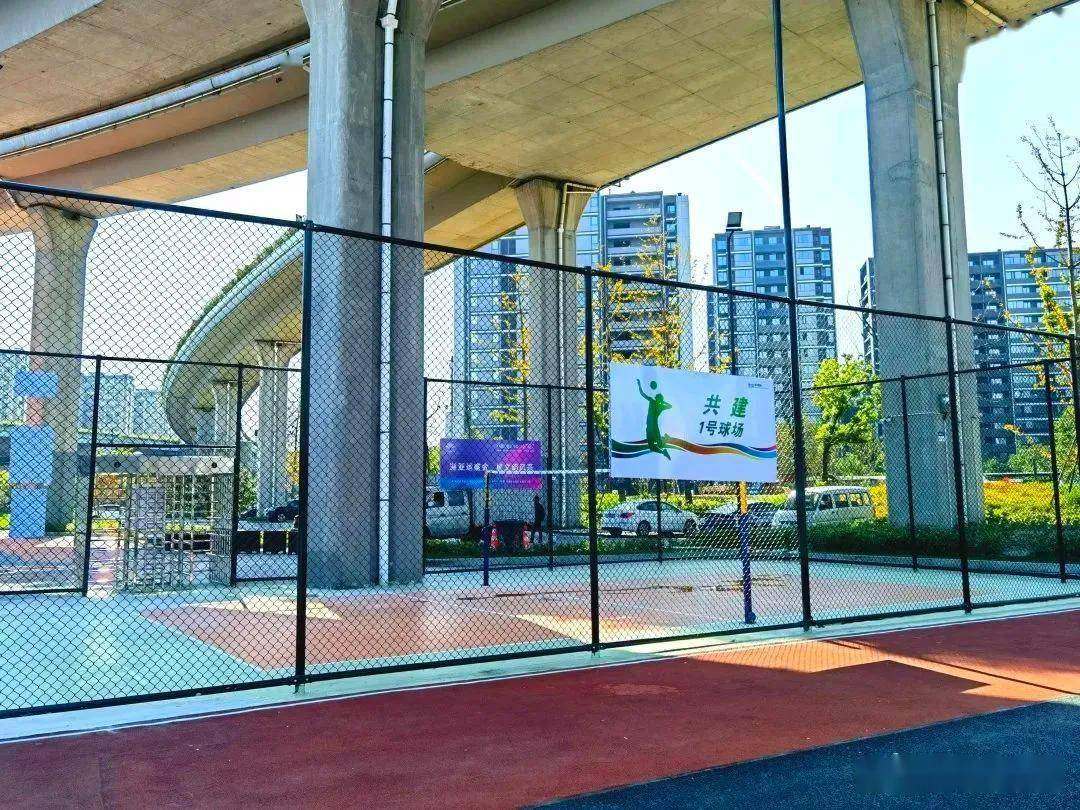

杭州篮球公园

图源:杭州发布

一位从业者表示,很多社区球场位置不错,但缺乏管理,导致设施陈旧、体验杂乱。

经尝试,他们与社区达成了合作,承接球场运营权,收取服务费,再借助无人化智能设备改造场地——用户自助扫码进场、离场,在无房租的基础上,以极低的人力成本实现规范运营。

在观察了市面上普遍10元每小时的收费标准后,他们在此基础上砍半;后来又进一步细化,推出了“上午免费、下午每小时5元,晚上8元”的标准。如此一来,因价格便宜、体验优质且离家近,改造后的球场迅速吸引了社区周边的年轻人。

同样,“3元健身房”也依托社区提供的全民健身场地,省去租金成本,实现了极端低价。这里不推销、无音乐、全自助,堪称“i人友好型”空间,恰恰切中了一批抗拒传统健身房社交压力的人群需求。

有业内人士透露,不含租金的“3元健身房”,初始投入约为30万—40万元,算上器材消耗等,只要单店月营收达到1.5万元左右,即可实现相对理想的运营状态。相比于当前普遍陷入困境的传统商业健身房,这样的财务模型更加健康。

还有一些项目,摒弃了传统大场馆等模式,演化出全新形态,比如“网球学练馆”。2024年,中国网球人口已突破2500万,跃居全球首位,但场地供给却严重不足。

于是,选址灵活、占地小巧、支持自由预约的“学练馆”,凭借发球机、智能数据屏幕和AI数字教练等一系列智能装备,让“一个人也能痛快打网球”成为现实;同时,体验门槛也大幅降低,每小时收费仅需几十元。

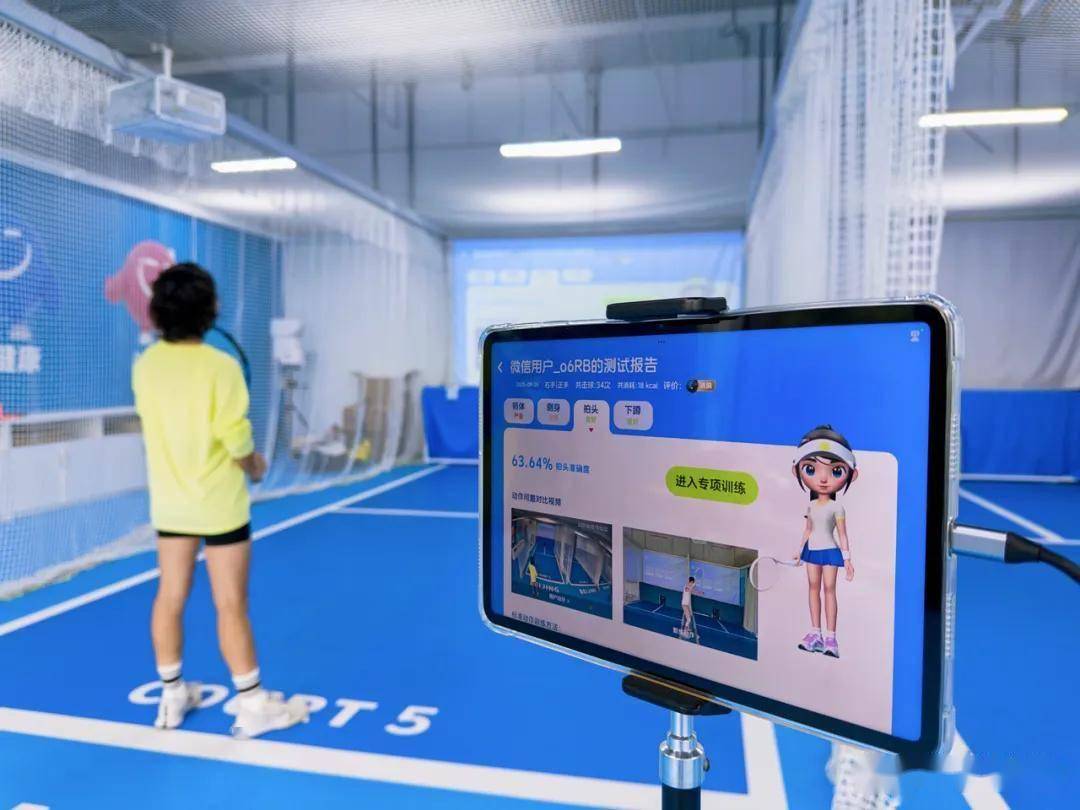

AI数字教练

图源:国网AI网球学练中心

很自然地,场地“缩小”之后,盈利模型也产生了变化。《体育生态圈》提到,目前大多数网球学练馆的营收主要来自培训课程,约占60%,场地租赁占25%,其余部分是会员费以及装备等。

挖掘“金角银边”的背后

实际上,通过挖掘“金角银边”推动城市闲置空间转化为体育消费场景,首先源自体育总局、住建部等牵头的顶层布局。

2021年,《“十四五”体育发展规划》明确,要推进体育强国建设,构建更高水平的全民健身公共服务体系,并积极发展体育产业。

2023年5月,有关部门印发了《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》),提出到2025年实现县、乡、村三级健身设施全覆盖,构建“15分钟健身圈”,同时通过城市更新与配建嵌入式健身设施,打造群众身边的多层次健身圈。

2025年9月,《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(2025第31号文,以下简称《31号文》)发布,重点是激发体育消费潜力、优化产业结构、培育国际级赛事与企业,推动产业与文旅等业态深度融合。

这三份文件层层推进、相互衔接:《“十四五”体育发展规划》确立了将体育产业“做大做强”的总方向;《方案》着力解决“有地方健身”的问题,优先完善设施供给;而《31号文》则着眼于激活体育消费市场,引导群众“愿意消费”、企业“能够盈利”,推动产业步入良性循环。

江苏省太仓市一商业区楼顶足球场

用一个比喻形容,《“十四五”体育发展规划》写出了“菜谱”,全民健身是“备菜”,《31号文》是“下锅翻炒”,最终目标是做出一道“体育强国”的大餐。

《31号文》的参照,是2014年的《46号文》——那之后,我国体育产业进入“黄金十年”,总规模从1.4万亿元起步,年均增速持续保持两位数,占全国GDP的比重由0.64%提升至接近翻倍的1.15%;经常参与锻炼的人数从3.6亿人增长到5.5亿人。

而《31号文》,被认为是在《46号文》基础上的又一次战略升级。相比十年前侧重于规模扩张,这次更强调产业质量与结构优化,即从“有没有”向“好不好”转变。

值得一提的是,《31号文》重新定出了“2030年达到7万亿元”的新目标,而在“十四五”目标中,体育产业总规模目标是5万亿元。

以2024年末的3.9万亿为基准,接下来6年,完成目标的年均增速需维持在10%左右,这意味着行业将继续保持两位数增长态势。

如果等比例估算,体育产业7万亿的总值大约能产生2.5万亿的增加值,和2024年的住宿和餐饮业(2.47万亿)相当。

同样地,“十四五”规划中,“人均体育场地面积达到2.6平方米”的目标,早在2022年就已实现,目前该数字已突破3.0平方米,较30年前增长了4倍。其中,位于居委会和村委会辖区内的场地面积占比超过三分之一,进一步向社区、乡村末梢渗透。

小区改造新增体育运动设施

赛道新机会

数据显示,我国体育消费的整体水平仍然较低,人均仅3000元出头,只有德国的1/5、美国的1/9,有巨大的提升空间。那么,在《31号文》的推动下,会出现哪些赛道新机会?

北京咏怀体育发展研究院院长王兵认为,目前我国体育设施仍存在总量与结构性矛盾并存、场馆“重建设轻运营”、部分设施使用率低、市场化造血能力弱等不足。

除了补足“家门口”设施短板,专业化、智慧化升级,以及激活社会资本活力,跨产业巧妙融合,是主要的推进方向。

近几年,国内赛事亮点纷呈:职业网球“中国赛季”一票难求,“村超”“苏超”接连爆火,其核心逻辑正是通过比赛带动场馆利用率,进而带动文旅消费。

以“苏超”为例,赛事尚未广泛出圈时,多支球队的主场还是千人级的小型场馆;随着热度攀升,13支球队已全部转战万人大场馆,最终与当地文旅、餐饮双双出圈。

一些逐渐兴起的小众运动和非官方组织比赛,也有拉动票根经济和夜经济的巨大潜力。

例如不久前在上海落幕的UFC格斗周,单日票房均突破千万元,创下近五年全国室内体育馆单日票房最高纪录。这项不算大众化的运动,从外地专程到上海的观众超过七成,不含酒店和门票费用,观赛行程人均消费超3400元。

UFC官方微博官宣门票售罄

图源:微博截图

有业内人士观察,过去十年中国体育产业的增长主要依靠“参与性体育”——即大众亲身参与的跑步、打篮球等运动消费;而在欧美成熟市场,围绕赛事产生的门票、转播、周边产品等“观赏性”消费,与“参与性”消费各占半壁江山。

比如欧洲成熟的职业足球联赛,“比赛日收入”是各俱乐部重要的经济支柱,而赛事与文化的融合,还会进一步衍生出独特的IP价值。

因此,在华南师范大学体育科学学院教授谭建湘看来,我国的“观赛消费”还有较大增长潜力,积极放开限制,开发更多赛事,做好落地的“最后一公里”,能更好刺激消费。

《31号文》还提到,鼓励发展绿色、低碳、智能的体育场地设施。在这一导向下,像提供专业灯光、跑道等产品的国产品牌供应商,将从中受益。

而虚拟赛艇、可折叠智能跑步机、自由拼接哑铃架、智能攀岩装备、AI健身助手等产品,市场需求正在加速增长。

场地之外,场景创新也很有想象力,比如这两年走红的“体育外卖”,一位家长介绍,他请的“家教”是体育院校的兼职大学生,每周1—2次陪孩子跳绳、卷腹、蛙跳等各种锻炼,训练场地就在家附近的公园。

“体育外卖”训练指导

图源:央视网

“教练上门”,省时省力,还省去了场地租金、机构抽成等,价格亲民。有从业者透露,这种轻资产、高效能的运营,办公室的租金成本仅为健身工作室的十分之一。随着相关政策出台,家长对体育的重视程度大幅提升,市场前景十分可观。

不过,尽管势头良好,我国体育产业仍面临诸多挑战。比如,我们的体育类企业“数量多、规模小”,全国体育用品制造单位超6.3万家,但年产值超百亿元的仅3家,产业集中度较低;目前尚未诞生类似耐克(NIKE)这样具备国际竞争力的龙头企业,且冰雪、水上等高端运动装备领域,仍有80%的核心部件依赖进口。

还有,体育发展不平衡问题依旧突出,区域之间、城乡之间差距显著。像西部的山地、东部沿海的水域、东北冰雪等户外运动资源富集区域,尚未形成健全的发展机制;长三角和珠三角的体育产业增加值合计占全国近一半,而贵州、甘肃、吉林三省总和占比却不足4%。

正因如此,行业的适配,标准体系的完善,以及体育与多产业的深度融合,这些待解的课题,也指明了未来的机遇所在。

主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏