广州出动无人机灭蚊|央广网

蚊子的抗药性为什么这么强?在这场人类与蚊子之间持续的“军备竞赛”中,我们还有对抗蚊子的办法吗?

蚊子为何能迅速产生抗药性?

蚊子能够在短期内产生高倍数抗药性,首要原因在于人类长期、大规模地使用化学杀虫剂。

自然选择的力量在这场进化中展现出惊人威力。蚊子种群中原本就存在极少数携带抗药基因的个体,杀虫剂的长期、大规模使用形成了强大的“选择压”,那些携带合适抗药基因的蚊子存活下来的概率显著高于普通蚊子,从而获得更多繁殖后代的机会。它们将抗药基因不断传递下去,导致抗药基因在蚊子种群中的比例持续攀升,最终可能扩散至整个种群。

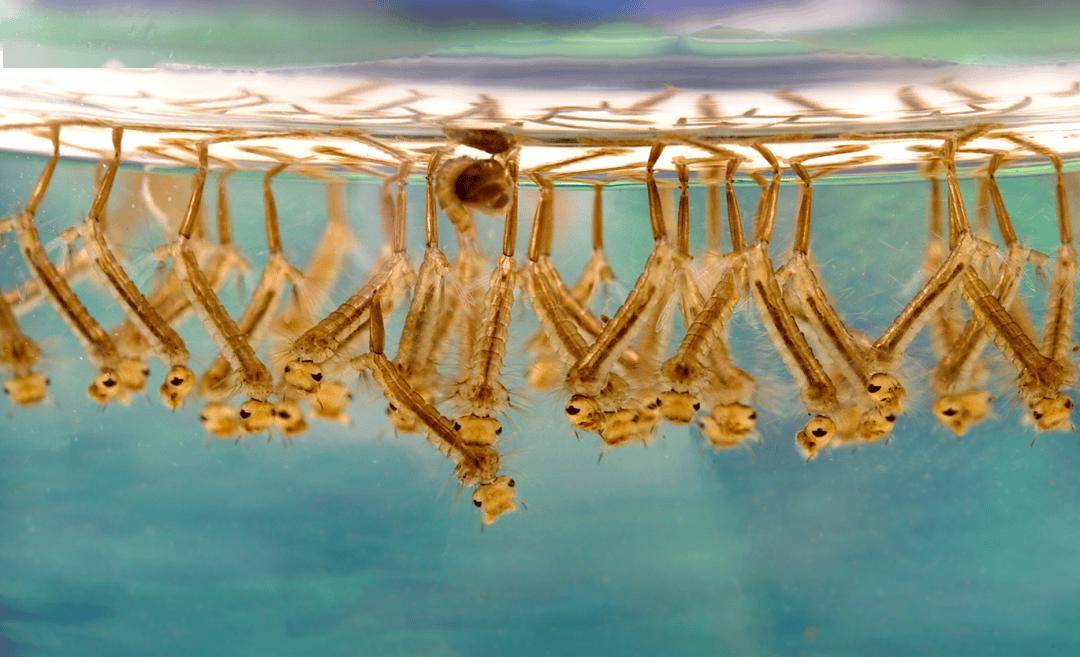

蚊子抗药性迅速传播的另一个关键因素是其惊人的繁殖能力。

库蚊幼虫| James Gathany, CDC

雌蚊只需交配一次便可终身产卵,而且产卵的时间跨度可以超过90天;一只雌蚊一生可产卵6-8次,每次200-300粒。在温暖潮湿的环境中,蚊卵只需1-2天就能孵化,幼虫也只需5-7天就能发育成熟。也就是说,从一只成蚊到几百只新蚊子,仅需不到两周时间。有了如此强大的繁殖力,蚊群在遭遇杀虫剂的压力时,能在极短时间内筛选出具有抗药性的个体,并迅速扩大种群。

最近的研究发现,蚊子在遭受到热刺激后,其抗药性会显著提升。全球变暖和极端高温天气的增多,可能进一步增强了蚊子的抗药性[1]。

三种途径,构成复杂的抗药机制

在全球的蚊虫防治中,拟除虫菊酯类杀虫剂占据了绝对的主导地位,这类杀虫剂不仅杀虫效率高,而且对哺乳动物低毒。因此,针对拟除虫菊酯类杀虫剂的抗药性,也是最常见、得到最多研究的。

拟除虫菊酯能精准地作用于蚊子的神经系统,特异性结合神经元细胞膜上的电压门控钠离子通道。在正常状态下,钠离子通道在引发动作电位后会迅速关闭;而拟除虫菊酯则可以与特定位点结合,进一步阻碍这一关闭过程,把通道“卡在”开放状态。这使得钠离子持续内流,蚊子的神经细胞陷入持续兴奋和不可抑制的放电状态,最终导致蚊子痉挛、麻痹直至死亡。

一只伊蚊正在人体上吸血|jjharrison.com.au

在强大的选择压力下,蚊群通过三种主要途径进化出抗药性[2]:

靶标抗性(Target-site Resistance)是最直接的“锁孔变异”策略。蚊子体内控制钠离子通道形成的基因发生突变,好比锁芯的结构发生了改变,原本能完美插入的拟除虫菊酯“钥匙”再也无法有效结合,从而无法发挥其神经毒性作用。这种抗性一旦产生,会对其它拟除虫菊酯类药物产生不同程度的交叉抗性[3]。

代谢抗性(Metabolic Resistance)是一种更为复杂的“解毒”策略。蚊子通过上调体内一系列解毒酶系的表达量和活性,在杀虫剂到达神经靶标之前,就将其分解代谢为无毒或低毒物质。

穿透抗性(Penetration Resistance)则是指蚊子体壁结构发生变化。体壁是昆虫体躯最外层的组织,这一结构发生变化后,可以延缓杀虫剂穿透体壁的速度,为代谢解毒争取更多时间。

蚊子的外骨骼|Pixabay

这三种途径常常协同作用,共同构成了蚊子应对化学杀虫剂的复杂防御网络。

科学防蚊的前沿武器

出现严重的抗药性,意味着我们可能即将失去一个好用的防蚊武器。不过,科学家研发了不少创新技术,提供了前所未有的防蚊利器。

高科技物理防蚊

此外,香港正准备部署机器狗,在人类难以到达的区域喷洒杀虫剂。这些机器狗也将借助人工智能分析温度、降雨量和疫情数据,预测蚊虫滋生热点。

香港食物环境卫生署计划用机器狗喷洒灭蚊药物|香港文汇报

基因防蚊技术

科学家们通过CRISPR基因编辑技术,精确地改造蚊子的遗传密码。英国一家公司研发了转基因埃及伊蚊,这种雄蚊与野生雌蚊交配产生的后代,将会携带特定的基因缺陷。这些基因缺陷会导致伊蚊细胞产生过量的蛋白质,进而破坏细胞的正常功能,使其无法存活到成虫阶段。

另一种方式是利用沃尔巴克氏体属细菌的共生特性。这种天然微生物不仅能阻止蚊子携带登革热病毒,还能抑制蚊卵孵化。科学家培育携带这种细菌的蚊子并将它们释放到野外,它们就会感染野生蚊子,从而降低登革热病毒的传播。这种方法在印尼已经成功减少当地77%的登革热发病率。此外,当被感染的蚊子与未感染的蚊子交配后,未感染的蚊子将会不育,这种现象称为胞质不相容。由于雌蚊通常一生只需交配一次就能持续产卵,而雄蚊可与大量的雌蚊交配,因此只要培育感染特定沃尔巴克氏菌菌株的雄蚊,就能够有效降低蚊子的繁殖力。

中山大学团队释放经辐照或经沃尔巴克菌感染的白纹伊蚊绝育雄蚊|广东发布

生物防治

自然界存在完整的食物链,蚊子也有天敌。食蚊鱼、水虿(蜻蜓稚虫)、巨蚊、捕食性蝽(如蝎蝽)、剑水蚤等能够捕食蚊子幼虫(孑孓),而蜻蜓成虫、燕子和蝙蝠则能够捕食蚊子成虫。

例如,中山大学的蚊子工厂团队通过投放华丽巨蚊来防蚊。这种体长可达3厘米的大型蚊子,其幼虫是伊蚊幼虫的天敌,一生能捕食80-100条伊蚊幼虫;成虫口器退化,不仅不吸血还能为植物传粉,堪称完美的“生物灭蚊器”。

华丽巨蚊吃白纹伊蚊幼虫|广东发布

除了以上这些高科技前沿手段,还有一些防蚊方法不会因为蚊子出现抗药性而失效。

例如清理居住环境周围的各类小型积水容器,这可能是最经济且能从根本上减少蚊子数量的方法,通过消除孳生地,直接切断蚊子的繁殖链。另外,使用蚊帐、安装纱窗和纱门,也是有效的物理防蚊方法。

雌蚊产卵必须选择静水环境,因此清理积水可以有效除蚊|Pixabay

蚊子追踪人类是一个精密的多步骤过程:它们在30米外就能感知人类呼出的二氧化碳;接近到1米左右时,它们会对汗液中的乳酸、尿酸、羧酸等成分产生反应[4];在最远70厘米处就能通过红外辐射锁定目标[5]。而有些人之所以特别“招蚊”,是因为他们体表的微生物群落会产生更多吸引蚊子的挥发性物质。

基于这一过程,我们可以为蚊子“对症下药”。例如,使用含有避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁的驱蚊剂,有效干扰蚊子的嗅觉受体,阻断其定位能力;之前还有研究发现,猫薄荷提取物的驱蚊效果是DEET的十倍,展现出更好的应用潜力[6]。此外,尽管蚊子只能看清约5米内的物体,但它们的复眼对颜色极为敏感。深色衣物吸热性强,在蚊子视野中轮廓更为突出,因此穿着浅色衣物也可在一定程度上降低被蚊子发现的几率。

埃及伊蚊|Muhammad Mahdi Karim

不过,市场上也充斥着各种披着科学外衣的“伪科学”驱蚊产品。

超声波驱蚊器就是典型的例子。商家宣传它能发出蚊子“讨厌”的声波,但美国佛罗里达大学的研究表明,蚊子对这些声波毫无反应。

维生素B1防蚊的说法也广为流传,但无论在理论还是实验层面均未获验证[7]。类似地,用大蒜、香蕉等食物改变体味从而防蚊的说法也都缺乏科学支持。

更危险的是酒精防蚊法——不仅无效,还可能引起皮肤过敏甚至中毒,特别是对儿童风险更大。

面对蚊子抗药性日益严重的挑战,最有效的策略是采取综合防蚊措施:既善用科技新成果,也不忽视传统有效方法;既注重个人防护,也加强环境治理。通过多层次、全方位的防蚊体系,我们才能在这场人蚊大战中占据主动。

参考文献

作者:张超

编辑:麦麦

题图来源:James Gathany, CDC

本文来自果壳自然(ID:GuokrNature)

如需转载请联系sns@guokr.com

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏